導入事例

Power Platform(Power Automate)

導入事例

伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 様

数千時間の業務削減効果を期待させるPower Automateの活用事例

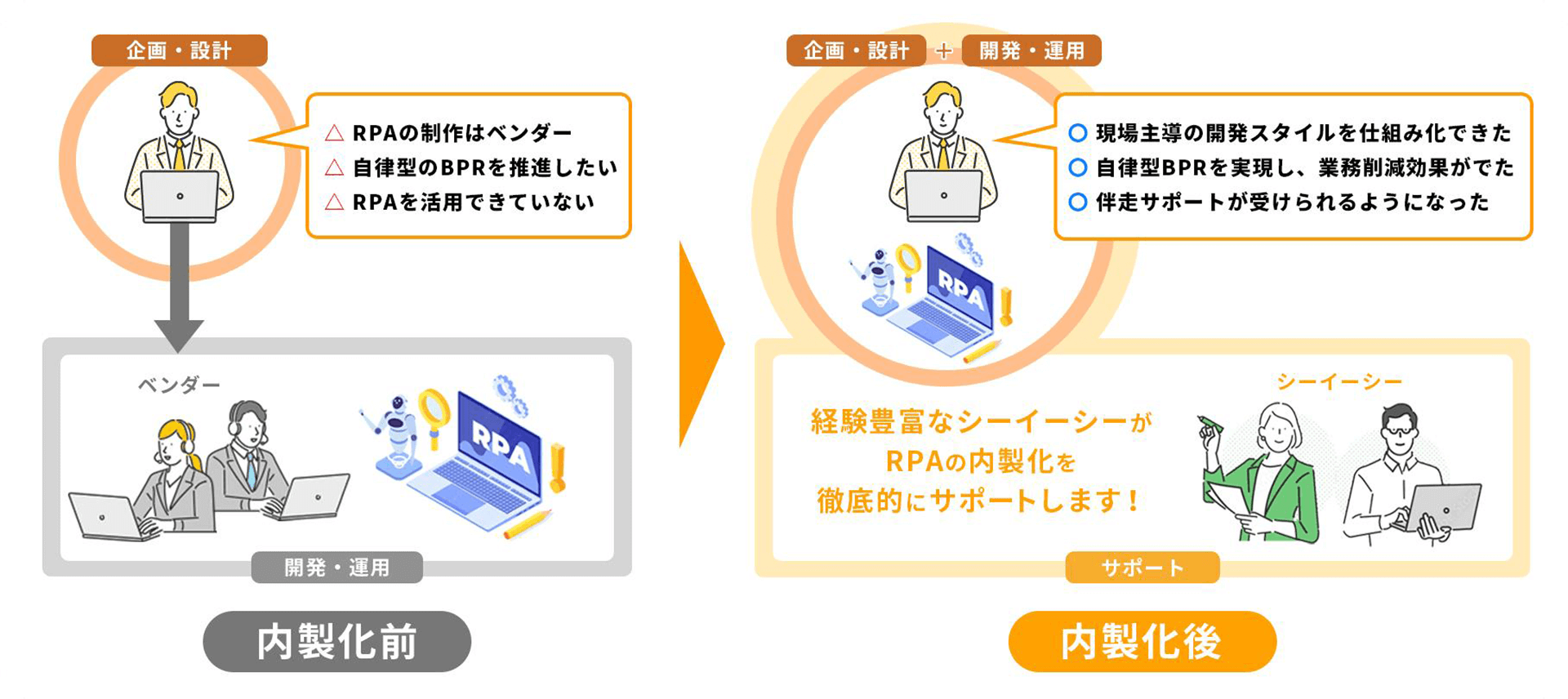

個別サポートでフォローアップするシーイーシーの伴走力がRPAの内製化を促進

課題

- RPAの作成をベンダー任せにせず、業務自動化のロードマップを自社で描きたい。

- 内製できるRPAツールで、自律型BPR(Business Process Re-engineering)を推進したい。

- 内製化に向けて、画一的な研修だけではなく、フレキシブルに学べる研修環境を用意したい。

効果

- ローコード開発ツールであるPower Automateの利用でRPAの内製化基盤をつくり、現場主導の開発スタイルを仕組み化。

- Power Automateの使い方をフォローアップするシーイーシーの個別サポートが、内製化を促進する役割を果たす。

- Power Automateによるさまざまな業務の自動化によって、年間数千時間の業務削減が視野に。

RPAを活用した背景

自律的なBPRを促す社員参加型イベントの開催

伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社(略称:MISI)が本格的にPower Automateに取り組み始めたのは、「MISI BPR Cup 2022(以下 BPR Cup)」の開催がきっかけだった。BPR Cupとは、「未来を創る『時間』を作ろう」を標語に、組織レベルでの生産性向上につなげるべく、トレーニング型研修によって自律型BPR推進に必要なスキルの習得を目指すもの。このBPR Cupは、社内の業務効率化を推進しIT戦略の企画やガイドラインの策定などに取り組むデジタル戦略室、業務効率化を図るためのツール選定や導入支援などを行うIT推進部、人材開発・各種研修の企画などに携わる人事総務部の3部門が一体となって企画した。

経営戦略・人総本部 人事総務部 人事企画チーム長 (兼)人材開発チーム長

山林 泰規氏

BPR Cupを企画した背景について、経営戦略・人総本部 人事総務部 人事企画チーム長 (兼)人材開発チーム長 山林 泰規氏は「正面からBPRに取り組むと、初歩的なデジタルリテラシーの話から始まる長期のトレーニング研修がメインになってしまい、本来の目的であるBPRになかなかたどり着けない恐れがありました。また、これまでの研修から、受講する側が受身の姿勢では仕組みやツールは根付かないと実感しており、今回は自律的な取り組みを促そうとしました。弊社の社員はチーム競争型のイベントで大変盛り上がる傾向があるため、BPRを題材とした対抗型の企画としました。」と語る。

BPRに欠かせないRPAツールの選定

Power Automateなら内製が可能

BPR Cupを開催するにあたり、BPRに必要なツール選定とツールの研修体制は重要なポイントだった。まずツール選定については、自律的な取り組みであることを考慮し、RPAに関しては各部門で内製できるローコード開発ツールを大前提とした。

ローコード開発ツールを大前提とした理由は、すでに導入済みのRPAツールの利用状況があった。実は同社は以前から自動化を目的にRPAツールを導入しており、研修も随時行っていた。しかし、どういったことがRPA化できるのかイメージできていないと社員から声が挙がりにくい状況があった。理由の一つに、RPAツールの作成を外部の開発ベンダーに依頼していたことが挙げられる。自分たちがRPAの作成に関わることなく、ベンダー任せの状況では、部門内の煩雑な業務をRPAで自動化するという発想は生まれにくい。また、RPAの作成から導入、成果を上げるまでのロードマップも描きにくい。そういった背景もあり多くの部門は忙しい業務の合間をぬってRPAに関わる時間を捻出することに二の足を踏んでいたという。

IT推進部 ITソリューションチーム長代行

宮﨑 良太氏

そこでBPR Cupでは、RPAツールに関しては内製できるローコード開発ツールをいくつかピックアップし、Power Automateを選定した。選定した理由についてIT推進部 ITソリューションチーム長代行 宮﨑 良太氏は「既存のRPAツールは色々な機能を持っていましたが、使いこなすにはITリテラシーが必要で、内製は難しかったです。今回は、内製に適したコーディング不要のローコード開発ツールを求め、Power Automateを選定しました。また、Power Automateには、さまざまなクラウドアプリケーションとの連携を可能にする500以上ものコネクターが用意されており、既存のRPAにはない、クラウドフローを手軽に自動化できる利点があります。無料ライセンスのPower Automate Desktopの最新版がタイミング良くリリースされたことも、選定の大きな要因でした。」と語る。

研修体制については、冒頭で山林氏が語ったように、受け身の姿勢の研修では内製が根付かないと考え、研修後のフォローアップを重視する形にした。具体的には、個別サポートのフォローアップ窓口を設置し、実際にRPAを作成するフェーズの際は、窓口に問い合わせることでいつでもアドバイスがもらえるという体制だ。

研修およびフォローアップ窓口を担うベンダーとして抜擢されたのがシーイーシーだった。「以前、経理部門のペーパーレス化などの取り組みでMicrosoft Power Platformを導入した際、Microsoft製品の知見が豊富なシーイーシーに開発支援をお願いしました。それ以来、良好なお付き合いを続けてきましたから、Microsoft製品ならシーイーシーが適任と考えました。」と宮﨑氏はベンダー選定の経緯を語る。

Power Automateにおけるシーイーシーの支援体制

シーイーシーの個別サポートが人気

シーイーシーに依頼したのは、Power Automateに関する以下の支援だ。

- ① 研修・開発トレーニング

- ② フォローアップの窓口(個別サポート)

- ③ 社内運用ガイドライン作成、ルール策定の支援

BPR Cupは2022年7~9月の上期11チーム、2022年12~2023年2月の下期8チームに分けて計2回開催。チームごとにBPRの成果が分かるプレゼン動画を作成してもらい、動画を社内ポータルに投稿する形式で社員全員が閲覧できるようにした。他部門が参考になるBPRの取り組みが多数投稿されたこともあって、BPR Cupは大いに盛り上がった。

デジタル戦略室

山口 瞳氏

実際に各チームが作成した動画を見てみると、Power Automateを活用したBPRの取り組みがかなりの数を占めた。Power Automateを活用したチームが多かった理由についてデジタル戦略室 山口 瞳氏は、「何よりもシーイーシーによる①研修・開発トレーニング、②フォローアップ窓口が大きかった」と語る。続けて山口氏は「②は時間割を用意し、空いているコマに予約を入れていくスタイルにしました。とくにシーイーシーの個別サポートは人気で、いつもコマが埋まっている状況でした。各チームから、『同じ画面を共有して、一緒に作成しながら適宜アドバイスや補足説明をいただく講義手法は理解しやすく、進めやすい』という声を数多く頂戴しました。シーイーシーに伴走していただいたおかげで、Power Automateのスキルは大幅に向上したと思います。」と語る。

また、Power Automateにおける③社内運用ガイドライン作成、ルール策定の支援については「シーイーシーに骨子をつくっていただいて、そこに当社で必要なガバナンスなどを追加しながら作成していきました。私たちが気づかないところにも注意を払ってくださった点もありがたかったと思っています。」と山口氏は語る。

RPAの効果と今後の期待

年間数千時間の削減効果を期待している

BPR Cup後も各部門でPower AutomateでRPA作成を継続している同社。現在のところ、各部門から30~40件ほどの申請があり、ガバナンスのチェックを経て問題がなければ作成を許可するという。また、管理者不在で修正・更新がされずに放置されたままのRPAをつくらないため、半年に1回は棚卸を実施する体制を敷くとのこと。まさに、同社が継続的にRPAに取り組むという姿勢の表れと言える。

デジタル戦略室

菅谷 賢吾氏

こうしたPower Automateによる効果について、デジタル戦略室 菅谷 賢吾氏は「申請時の自己申告の概算ではありますが、年間数千時間の削減効果が得られるのではないかと期待しています。」と嬉しそうに語った。

RPAの中身に目を向けると、もっとも多かったのは基幹システムから部門に必要なデータをダウンロードして、BIツールに取り込んで分析するフローを自動化するRPA。これは全部門共通の業務で、シーイーシーの個別サポートにも数多くの問い合わせがあった。このほか、外出時の交通費精算などの申請関係、顧客情報共有、ドラフトメールの作成、FAQ管理などが申請されているという。「Power Automateの良いところは、ちょっとした業務なら誰でも簡単にRPAを作成でき、効率化や業務時間削減の効果も期待できるところだと思います。」と語る菅谷氏。シーイーシーによる個別サポートの後押しもあって、同社は自律的なBPRが着実に促進されている。

個別サポートは今後も継続していく

BPR Cup終了以降、現在もシーイーシーの個別サポートは継続している。「勉強したいときに、いつでも教えてもらえる個別サポートの体制があってこそスキルは定着していくと考えています。これまで通り、個々にレクチャーしていただき、さらに当社のBPR推進を後押しする支援をシーイーシーには期待しています。」と菅谷氏は力を込めて語る。

同社は、今後もBPRを推進し続けていくためには、さまざまなサービスやツールとの連携が欠かせないという。そのなかでも、Power Platformをはじめ、Microsoft製品に強いシーイーシーへの期待は大きい。「Power Automateだけでなく、Power Appsなども含めて展開できれば、さらなるBPRが期待できます。また、Power Platformと連携でき、自律的にBPRを推進できるサービスやツールがあれば、ぜひご紹介していただきたいと考えています。引き続きよろしくお願いいたします。」(宮﨑氏)

BPR Cupを通じ、自律型BPRを推進するサイクルへの第一歩を踏み出した同社。とくにPower PlatformによるRPAの内製は、自律型BPRを推進するうえで今後も大きな役割を担う。今後はさらに要望も増えていくと予想されるが、シーイーシーはMicrosoft製品の豊富な知見を武器に、これからも同社の期待に応えていく。

- 代表者 :

- 石谷 誠

- 設 立 :

- 2001年10月1日

- 資本金:

- 300 億円

- 事業内容:

- 鉄鋼製品などの輸出入および販売、加工、サプライチェーンマネジメント、鉄鋼関連業界への投資

- URL :

- https://www.benichu.com/

2001年10月に総合商社の鉄鋼製品部門の「分社型共同新設分割」という形で誕生。総合商社の総合力を最大限に活用しつつ、取引・事業における付加価値・サービスの質的向上を図り、お取引先のご要望に幅広く対応してきた。

2021年には新たな第7次中期経営計画を策定し、「MISI as Resilient towards 2023」というスローガンの下、「備える~収益基盤再強化」「高める~競争優位性構築」「鍛える~人的資源底上げ」という3つの重点施策に取り組み、新たな時代に勝ち残れる収益力とコスト競争力の実現を目指している。

※製品名・企業名・役職名など、記載の情報は取材時のもので、閲覧時には変更されている可能性があります。

お電話でのお問い合わせ(受付時間:平日9:00-17:45)

Webからのお問い合わせ